中国互联网内容产业步入成熟阶段,昔日长期亏损的内容公司如今迎来了盈利的曙光。2024年第三季度,B站首次实现了单季盈利,随后在同年的第四季度,知乎也发布了盈利的财务报告。这一转变标志着,互联网内容公司终于走出了漫长的亏损阴霾。

回顾中国互联网内容产业的二十年发展历程,围绕传统长内容生态,腾讯音乐、B站、爱奇艺、阅文集团和知乎这五家公司成功上市,形成了所谓的“内容五巨头”。尽管它们分别耕耘于在线音乐、视频、网络文学、社区等不同领域,但共同的商业模式是“内容付费”,包括会员费和版权运营收入等,这与依赖广告和电商的模式形成了鲜明对比,凸显了内容行业的独特性。

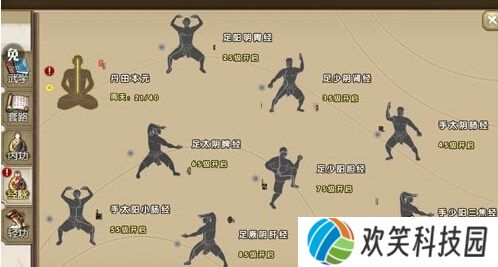

这些公司构建了一个涵盖文字、音频、视频的全内容产业链闭环。上游的阅文集团拥有庞大的IP资源,中游的爱奇艺负责影视化改编制作,下游则有B站进行UGC/PUGC视频分发,知乎提供社区讨论,而腾讯音乐既参与中游的音频制作,也涉足下游的分发。尽管这个联盟看似掌握了内容行业的核心资源,但它们也背负着两大难题:高昂的版权成本和薄弱的用户付费习惯。

从财务数据来看,这五家企业的盈利状况存在显著差异。腾讯音乐和阅文(在剔除2024年新丽传媒11亿元商誉减值影响后)长期保持盈利,爱奇艺自2022年第一季度开始盈利,而B站和知乎直到2024年才实现单季盈利。为何同处内容生态链的公司盈利节奏大相径庭?新晋盈利的公司能否保持这一势头?它们的盈利水平是否达到了资本市场的预期?

在利润方面,腾讯音乐以77亿元的净利润遥遥领先,其次是爱奇艺的15亿元和阅文的11亿元,而B站和知乎则分别亏损2210万元和9630万元。尽管腾讯音乐的总营收略低于爱奇艺,但其利润表现最佳,且自上市以来一直盈利。这与其高达70%的市场占有率密切相关,使其能够采用“轻资产”运营模式,降低版权和运营费用。

付费会员数量是衡量内容公司实力的重要指标之一。腾讯音乐的付费会员数量达到1.21亿,爱奇艺虽未披露具体数字,但据推测其付费会员数量也在1亿左右。B站、知乎和阅文的付费会员数量则分别为2270万、1410万和910万。付费会员的增长趋势也至关重要,它代表着平台的未来增长空间。尽管其他公司的付费会员数量都在逐年递增,但爱奇艺和知乎的增长已经陷入瓶颈。

面对盈利的挑战,内容巨头们采取了不同的策略。一方面,它们在有限的空间内猛降成本。爱奇艺和知乎是这方面的佼佼者。爱奇艺通过调整战略和内容构成,四年内累计节省了75亿元的成本。知乎也在收入成本、销售和营销费用等方面进行了大幅缩减。然而,这种降本增效的策略也可能导致用户活跃度的降低。

另一方面,一些公司选择在已有业务中寻找增量。腾讯音乐、B站和阅文采取了有收有放的路子。它们在控制成本的同时,也在某些业务上实现了收入的显著增长。腾讯音乐的在线音乐收入同比增长25.5%,主要得益于付费用户数和单个用户贡献的会员费的提升。B站则在增值服务、广告和游戏业务上都实现了大幅增长。阅文则通过版权运营业务的拓展,实现了收入的快速增长。

尽管这些公司已经实现了盈利,但市场的反响仍相对有限。从市值来看,腾讯音乐以1471亿元遥遥领先,其次是B站的463亿元、阅文的216亿元、爱奇艺的122亿元和知乎的23亿元。这些公司的市值与上市时相比,除了腾讯音乐相对稳定外,其他公司都大幅缩水。这反映了市场环境对文娱行业的热情度不高,以及投资者对内容公司盈利可持续性的担忧。

为了保持盈利势头并探索更多增长机会,这些公司正在紧跟AI潮流,尝试将自身优势与AI技术结合。阅文在作家助手工具中集成了AI大模型,并计划将AI应用于IP开发的各个环节。知乎则发展了AI+社区模式,上线了AI搜索产品。B站不仅利用AI广告投放获得了红利,还自研了广告素材AI内容生产工具。尽管AI改造内容行业的想象空间巨大,但目前仍处于初级阶段,短期内难以看到显著的商业化效果。